आसन

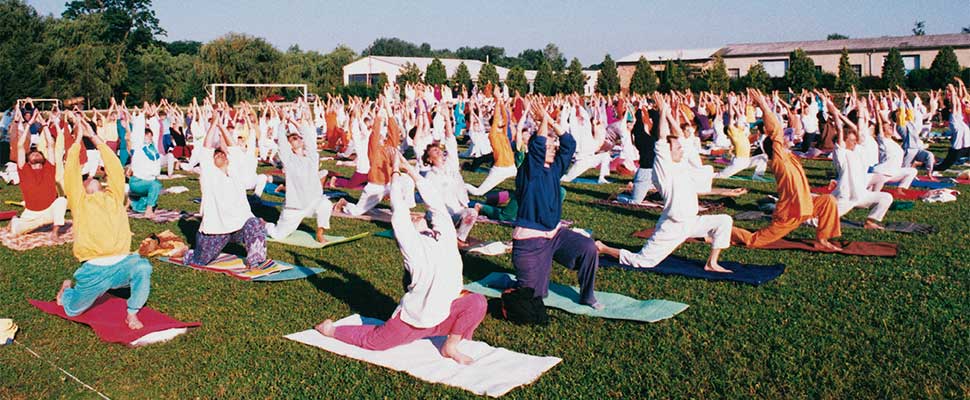

शरीर की विशेष अवस्था को संस्कृत में "आसन" नाम दिया गया है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो "आसन" तनाव-रहित और अधिक समय तक सुविधा की विशेष शारीरिक अवस्था का द्योतक है। ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व पातंजलि ने योगसूत्र ग्रंथ में योगाभ्यास के सिद्धान्त निर्धारित किए थे। उन्होंने ध्यानावस्था को ही 'आसन' कहा था और शारीरिक स्थितियों को "योग व्यायाम" की संज्ञा दी थी। तथापि सामान्य तौर पर सक्रिय योगाभ्यासों को भी "आसन" ही कहा जाने लगा।

अनेक आसनों के नाम पशुओं की सहज गतिविधि और स्थितियों से व्युत्पन्न हैं और उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं जैसे मार्जारी, मृग, सिंह, खरगोश, आदि। ये सभी आसन प्रकृति रूप से ही लाभ-प्रद अवस्थाओं को प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं। आसनों का शरीर और मन पर दूरगामी प्रभाव होता है। उदाहरण के लिये, 'मार्जारी' आसन से शरीर को फैलाना और रीढ़ को लचीला रखना, 'भुजंगासन' से आक्रामक वृत्ति और भावुकता को दूर करना और शशांकासन (खरगोश) की अवस्था से विश्राम प्राप्त हो जाता है। सिर के बल किया जाने वाला 'शीर्षासन' और 'पद्मासन' (कमल-आसन) सर्वोत्तम आसन माने जाते हैं।

आसन मांसपेशियों, जोड़ों, हृदय-तंत्र प्रणाली, नाडिय़ों और लसिका-संबंधी प्रणाली के साथ-साथ मन, मस्तिष्क और चक्रों (ऊर्जा-केन्द्रों) के लिए भी लाभदायक हैं। ये मन: कार्मिक व्यायाम हैं जो सम्पूर्ण नाड़ी-प्रणाली को सशक्त करने और संतुलित करने के साथ-साथ आसन-कर्ताओं के मन-मस्तिष्क को भी शांत और स्थिर रखते हैं। इन योगासनों का प्रभाव संतोषी-वृत्ति, मन की सुस्पष्टता, तनावमुक्ति और आन्तरिक स्वतंत्रता और शांति में परिलक्षित होता है।

"दैनिक जीवन में योग" प्रणाली इस प्रकार से निर्धारित की गई है जिसमें साधारण प्रारंभिक अभ्यासों से अधिक विशिष्ट और कठिन आसनों तक पहुँचा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप शरीर को क्रमिक और चरण-बद्ध रूप से तैयार कर अंत में विश्राम अवधि भी शामिल की जाती है तथा यही क्रम हर आसन-अभ्यास के मध्य भी रहता है। विश्राम की योग्यता का विकास करने से प्रत्येक व्यक्ति में अपने शरीर के प्रति अनुभूति गहरी होती जाती है जो सभी योगाभ्यासों के सही संपादन के पूर्व की आवश्यकताएं हैं। केवल इसी प्रकार, आसनों के प्रभावों को पूर्ण रूप में देखा जा सकता है।

श्वास की आसनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। श्वासोच्छवास और गति में समन्वय के साथ, योगाभ्यास सुव्यवस्थित हो जाता है, श्वास स्वयं ही गहन हो जाती है, और शरीर का परिसंचालन व चयापचयन संवर्धित हो जाता है। श्वास के प्रयोग से तथा शरीर के तनाव पूर्ण भागों पर अधिक ध्यान देने से मांसपेशियों में स्वस्थता प्रदान होती है, साथ ही प्रत्येक नि:श्वास उन भागों को तनाव-मुक्त करता है।

चूँकि अधिकांश लोग स्वभाववश ऊपर-ऊपर से, उथला श्वास ही लेते हैं, "दैनिक जीवन में योग" में "पूर्ण योग श्वास" का अभ्यास किया जाता है। सही श्वास लेना शरीर की सर्वाधिक चयापचयन प्रणाली के लिये मूल बात है। नियमित अभ्यास से, "पूर्ण योग श्वास" श्वास का स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रकार बन जाता है। धीमी गति और गहनतर श्वास रक्त परिसंचालन, नाड़ी कार्य-प्रणाली और व्यक्ति की पूर्ण कायिक अवस्थाओं को सुधार देते हैं और यह श्वास अभ्यास शांत और स्पष्ट मनबुद्धि को भी विकसित कर देता है।

आसनों और व्यायाम (कसरत) में अन्तर

कसरती-अभ्यासों के विपरीत, आसनों का अभ्यास धीरे-धीरे किया जाता है जिससे मानसिक ध्यान और सचेतन संज्ञाय द्वारा गति की समझ आ सके। अभ्यासों की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता। अभ्यासों के पहले, बाद में और बीच में सचेतन शरीरिक और मानसिक तनावरहित स्थिति की अवधि भी शामिल की जानी चाहिये।

आसनों का उद्देश्य भीतर संग्रहीत ऊर्जा या तनाव को गति में परिवर्तित कर देना ही न हो कर, प्रत्येक गति या तनाव-मुक्ति का अभ्यास करते समय शारीरिक व मानसिक प्रक्रिया को ध्यान-पूर्वक देखते हुए, शरीर और मन, बुद्धि में सामंजस्य बनाना है। आसनों के करने से शरीर थकता या अकर्मण्य नहीं होता है। इसके उल्टे, ऊर्जा पुनर्जीवित, सक्रिय हो जाने के कारण व्यक्ति को आराम मिलता है और वह तरो-ताजा हो जाता है।

आसनों का अभ्यास - महत्त्वपूर्ण सिद्धांत

-

आसनों को सदैव श्वास के समन्वय में किया जाता है:

-

छाती और पेट की भीतरी खाली जगहों को फुलाने वाली गतिविधियाँ, प्रक्रियाएं सदैव श्वास भीतर लेने से जुड़ी, संबंधित होती हैं।

-

अभ्यास के प्रारंभिक चरण में आसन बिना किसी प्रकार के आग्रह के बिना रुके ही किए जाते हैं जिससे शारीरिक गति व श्वास एक ही समय घटित होने लगे।

-

-

इस प्रकार पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि किस शारीरिक अभ्यास के समय श्वास भीतर लेना या बाहर छोडऩा है। इस प्रकार का अभ्यास नाड़ी-तंत्र को शांत करता है, ग्रंथियों को बल प्रदान करता है, श्वास की धारिता बढ़ाता है और व्यक्ति को शारीरिक और मानासिक तनाव से मुक्त कर देता है। मन मस्तिष्क तनावरहित शान्त और स्पष्ट हो जाता है।

-

इस प्रारंभिक अभ्यास के बाद ही किसी भी आसन को लम्बी अवधि तक करना चाहिये-सामान्य रूप से श्वास लेते हुए। अभ्यास के मध्य, शरीर के उसी भाग पर ध्यान एकाग्र किया जाता है जिस हिस्से पर व्यायाम किया जाता है।

-

किसी एक स्थिति, अवस्था का अभ्यास करने के बाद उसी का उल्टा या समानक किया जाता है यथा, जब एक भाग, अवयव ढीला या संकुचित किया जाता है, तब इसके बाद वाले आसन में इस शारीरिक भाग को फैलाया या खींचा जाता है।

आसनों के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य-लाभ

-

रीढ़ में लोच बढ़ जाती है।

-

जोड़ गतिशील हो जाते हैं।

-

मांसपेशियाँ तनाव-रहित, ठीक हो जाती हैं और उनमें रक्त का प्रवाह उपयुक्त मात्रा में होने लगता है।

-

अंग और ग्रंथि की सक्रियता बढ़ जाती और नियमित हो जाती है।

-

लसिका-संबंधी प्रणाली और चयापचयन-तंत्र उत्तेजित हो जाते हैं।

-

प्रतिरोधक, असंक्राम्य प्रणाली सशक्त होती है।

-

परिसंचालन और रक्तचाप सामान्य और स्थिर हो जाता है।

-

नाड़ी-तंत्र शांत और सशक्त हो जाता है।

-

चमड़ी साफ, स्वस्थ और तरोताजा हो जाती है।

योग-व्यायाम का दूसरा स्तम्भ "प्राणायाम" है

प्राणायाम श्वास का सचेतन और जान-बूझकर किया गया नियंत्रण और विनियमन है (प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का अर्थ है नियंत्रण करना, विनियमन) हर श्वास में हम न केवल आक्सीजन ही प्राप्त करते हैं अपितु प्राण भी। प्राण ब्रह्माण्ड में व्याप्त ऊर्जा है, विश्व की वह शक्ति है जो सृष्टि-सृजन, संरक्षण और परिवर्तन करती है। यह जीवन और चेतनता का मूल तत्व है। प्राण भोजन में भी मिलता है, और इसीलिए स्वस्थ और संपूर्ण शाकाहारी खाद्य पदार्थ ग्रहण करना अति महत्वपूर्ण है।

प्राणायाम शरीर में प्राण का सचेतन मार्गदर्शन, पौष्टिकता, शारीरिक विषहीनता और सुधरी रोग-निरोधक शक्ति में वृद्धि करता है, और उसी के साथ-साथ आन्तरिक शांति, तनावहीनता व मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करता है।

पुराणों में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की लम्बी-अवधि का पूर्व-निर्धारण उसकी श्वासों की संख्या से ही है। योगी पुरुष "समय-सुरक्षित" रखने का प्रयास करता है और अपने श्वास की गति धीमी रखकर जीवन को बढ़ाने, लम्बा करने का प्रयत्न करता है। [1].

प्राणायाम के प्रभाव

शारीरिक प्रभाव

-

शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखता है।

-

रक्त की शुद्धि करता है।

-

आक्सीजन को शरीर में पहुँचाने में सुधार करता है।

-

फेफड़ों और हृदय को मजबूत करता है।

-

रक्त-चाप को नियमित रखता है।

-

नाड़ी-तंत्र को नियमित, ठीक रखता है।

-

आरोग्य-कर प्रक्रिया और रोगहर चिकित्सा-प्रणाली सुदृढ़ करता है।

-

संक्रामकता निरोधक शक्ति बढ़ाता है।

मानसिक प्रभाव

-

मानसिक बोझ, घबराहट और दबाव को दूर करता है।

-

विचारों और भावनाओं को शान्त करता है।

-

आन्तरिक संतुलन बनाए रखता है।

-

ऊर्जा-अवरोधों को हटा देता है।

आध्यात्मिक प्रभाव

-

ध्यान की गहराइयों में पहुँचाता है।

-

चक्रों (ऊर्जा-केन्द्रों) को जागृत और शुद्ध करता है।

-

चेतना का विस्तार करता है।